皆さんこんにちは

パーソナルトレーナーの野上です

野上の著書 頭からつま先まですべてのコリと痛みをとる事典「史上最高のストレッチ」Amazonのサイトはこちらから

今回は「インクラインベンチプレスの正しいやり方について」というテーマでお届けしたいと思います。

参照テータ元 NSCA全米ストレングス&コンディショニング協会 strength&conditioningjournal

普通のベンチプレスをやったことがあるという方は多いと思います。

そしてやっていくうちに挙上重量が伸びていく、回数が伸びていく、セット数がたくさんこなせていくというように色々と筋力の伸びを感じられるようになって来るでしょう。

そしてそのうち「ちょっと他の種目もやってみよう」という余裕が生まれて来ると思います。

多くの場合ダンベルフライなどのフライ系の種目を取り入れる方が多いと思います。

しかし、中には「胸の上の部分をもっと盛り上げたい」という希望の方もいらっしゃいます。

そういう方がチョイスする最初の種目がこの「インクラインベンチブレス」になるパターンがとても多いです。

(もしくはインクラインダンベルプレス)

というのも、マシンではなかなかインクライン系のブレスマシンを置いてあるところが非常に少ないからです。

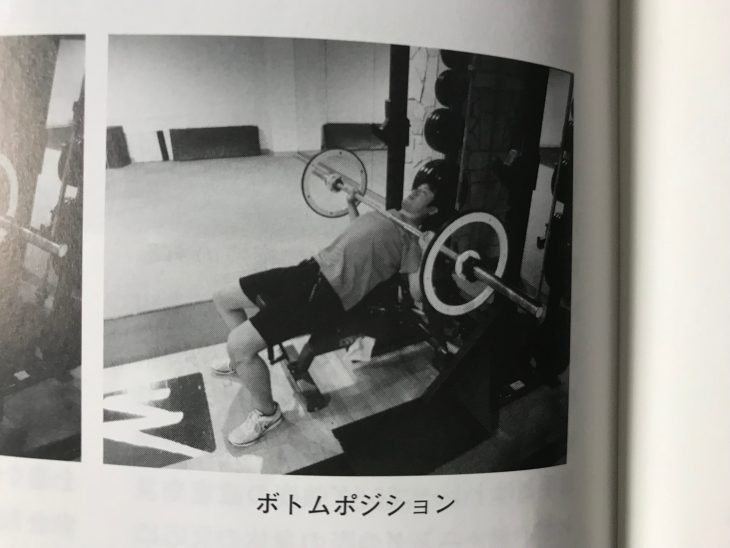

インクラインベンチブレスとは傾斜のついたベンチ台で「斜め上」にバーを挙上するベンチプレスのことです。

しかしやってみるとわかりますが、この「インクライベンチブレス」・・

最初にやると悲しくなるくらい「上がらない」です(^^;

それは「こんなはずじゃあ」と思うくらいで、ベンチプレスで培った自信を物の見事に木っ端微塵にしてくれます(^^;

僕はよくお客様に「ベンチプレスは「コツ」で上がる」けど「インクライベンチブレス」は「地力」がないと上がらない」とよく言います。

インクラインベンチプレスは胸の上部を鍛える種目であると同時に、上半身の地力を向上させる種目であると僕は思っています。

今日はそんな「インクラインベンチプレス」の基本的な行い方を、NSCA ストレングス&ゴンディショニングジャーナル2015年7月号で紹介されている内容を元に皆様にご紹介したいと思います。

インクラインベンチプレスの正しいフォーム

スタート姿勢

- インクラインベンチに座り、足全体が床に設置した状態で、大腿が床に対して平行であり、頭がラックよ上のバーよりも低い位置に来るようにする。

- 適切な5ポイントコンタクトをとる(足の裏、お尻、背中、後頭部をベンチにつけたポジション)

- バーを順手で親指をまわして握る

- 上腕が床と水平になる時に、肘の角度が90度になる手幅にする

- バーをラックから外し、頭上で腕を伸ばす

下ろす動作

- 5ポイントコンタクトを保ち、スピードをコントロールしながらバーが胸の3分の1辺り(鎖骨と乳頭の間)にわずかに触れる程度まで下ろす。

- 手首をまっすぐに固定して前腕を床に対して垂直にし、互いに平行に保つ

- 胸でバウンドをさせたり、胸を持ち上げようとして下背部を反らせたりしてはならない

あげる動作

- 前方への落下を防ぐためにわずかに頭の方向に(床に対して垂直方向に)バーを押し上げる

- 手首を固定し肘をゆっくりとスムーズに伸ばして押し続ける

- 下背部を浮かせたり、臀部を浮かせたりしない

という感じです。

よくあるエラーポイントとしては、

- スタート位置で頭がラック上のバーと同程度の高さにある

- 下ろす位置が高い、もしくは低い

- バーを胸の方向に押してしまう

- 下背部を反らし、臀部を浮かしてしまう

などです。

最初は結構難しく感じる方も多いと思いますが、この種目はベンチブレスをある程度やり込んだお客様に、僕はよくお勧めしている種目です。

実際にあったインクライベンチプレスのQ&Aを一つご紹介

ご紹介するのは、このようなやりとりでした。

今までインクラインは経験がほぼないのですが、これによって今より重量が上がるようになりますか。

インクラインと通常の直接的な関係があるのかわからないので

そして悪い影響は一つもないと思います(^^)

というものです。

ベンチプレスの記録が伸びない・・・・

ということでお悩みの方も多いのではないでしょうか?

というかトレーニーなら全員これ思っていますよね?(^^;

かくいう僕も年がら年中「ベンチの伸び悪いなあ」と思いながら過ごしています(TT)

そのようななか「何か手はないか」と思われる方も多いと思います。

そしてこの「停滞期」を乗り越えるのには様々な手法が紹介されています。

一応の基本は「トレーニングの年間計画」により3ヶ月くらいを目安にトレーニングの内容を変えていく・・・・

さらにその変え方も季節や試合、そしてもちろん「運動生理学上最も効率的」に変化を加えていくように計画されていることが大事です。

ただしこの「変え方」がトレーニー全般の頭を悩ませる部分でもあります。

この停滞期打開の手段の一つ「他の種目を入れた場合」についてお話ししたいと思います。

「他の方向に押す種目を行うことで、ベンチプレスに役に立つのか?」

これは、答えにあるように「いい影響は必ずある」と言えると僕は思います。

フラットベンチプレスとインクラインベンチプレス・・・

まず最初にインクラインベンチプレスがこれくらい上がると、フラットベンチプレスがこれくらい伸びる・・

なんていう直接的な関係を証明する研究は見たことはないです(^^;

これはインクラインとフラットのベンチブレスの関係に限らず、他の種目でも・・・

例えばラットプルダウンがこれくらい引けるのならベントオーバーローイングにはこれくらい影響が出る!とかも同じです(^^;

しかしある程度いい影響が出る・・・というのはトレーニングしている方なら身体でわかっているのではないでしょうか?

まず違う方向に押すトレーニングをすると、当然「今まで鍛えられなかった筋肉の動き」が鍛えられます。

僕はよく「鍛えていないところは永遠に伸びることはない」と言います。

インクライン系のトレーニングをすると「斜め上方向への挙上する力」が今までより当然伸びます。

このように「今までより挙上できる重さが伸びた」場合、たとえそれが一番伸ばしたい方向への挙上の力ではなかったとしても、その伸びは一番伸ばしたい方向の挙上力にも必ず好影響を与えます。

一つの方向に目一杯パワーを発揮している場合に、メインで収縮している筋肉の他に「固定筋」「安定筋」と言われる「動作を固定させるために必要な筋肉」が動員されます。

この「動作を固定させる筋肉」が強くないと、メインで収縮する筋肉が挙上方向へのパワー発揮以外に「動作を固定させようと働かなかければならなくなる」ので、言うなれば「力のロス」が生まれてしまいます。

この「力のロス」を生まないためにも、周辺の筋肉のみならず、全身の筋肉が強い方が有利に働きます。

例えばこれはフラットベンチとインクラインベンチという一見とても関係ありそうな種目同士だけでなく、スクワットとかラットブルダウンとかで鍛えられる、全く違う筋肉・・・

つまり足とか背中にも言えるのです。

例えば足が弱く重いベンチプレスを持った時にフラフラしてしまうとか・・・

背中が弱くてバーベルをホールドしている時に背中の方がフラフラしているとか・・・

このようになると挙上時に働くメインの筋肉がパーベルのフラフラをコントロールしなければならなくなります。

すると主動筋の「力のロス」を生んでしまうので、挙上重量に悪影響が生まれるのです。

これは何もベンチプレスだけに限らず全ての筋トレ・・・ひいては全てのスポーツにも共通して言えることだと思っています。

よく「野球に胸の筋肉は必要ですか?」とか「サッカーに胸の筋肉は必要ないと思うのですけどどう思いますか?」とかいう質問をいただくこともあります。

そういう時も「必ず必要な時が来るので、最低限は鍛えておくように」と全身を鍛えることを僕は勧めるようにしています。

トレーニングの大原則に「全面性の原則」というものがあります。

これは「トレーニングは全身満遍なくやりましょう」という教えです(^^)

色々なトレーニングをしていくことは、とても大切です。

もちろん全てのトレーニングを並存させて行わなければならないということはないです。

スポーツの特色により必要なトレーニングも変わってきます。

しかし「その範囲内」であれば色々なトレーニングをすることはとても有意義です!

ぜひ皆さんも色々なトレーニングを定期的に取り入れたり、入れ替えたりして体に常に新しい刺激を与え「慣れによるオーバートレーニング」に陥らないように気をつけてくださいね(^^)

よろしければご参考にしてください(^^)

ではでは!

関連記事 【解説】ベンチプレスのフォームの基本!NSCAとJATIを総チェック!

よろしけば僕のYouTube動画もご参考にしてください(^^)

ではでは!

関連ブログ記事 インクラインベンチプレスの正しい導入法【プロトレーナーが徹底解説】

PS お知らせ

本を出版することになりました。 頭からつま先まですべてのコリと痛みをとる事典「史上最高のストレッチ」と言う、全身のコリや痛みに対応するストレッチ本です。

全国の大手書店さんでもご購入いただけます。

どうぞよろしくお願いいたします。